Exploration du sous-sol

Notre manque de connaissances du sous-sol en Suisse par rapport à d'autres pays s'explique par plusieurs raisons. Ainsi, on a rarement procédé par le passé à des forages pour rechercher des gisements de charbon, de pétrole ou de gaz naturel. Cependant, on trouve des exemples isolés de tels forages à quelques kilomètres au sud de Macolin dans le Seeland. Il y a une quarantaine d’années, un forage à 2'425 mètres de profondeur, réalisé à Hermrigen, n’a certes pas débouché sur du pétrole ou du gaz naturel, mais sur de l’eau chaude pouvant être utilisée pour la production géothermique.

Le pied sud du Jura offre des conditions exceptionnelles pour la géothermie.

De même, les bains thermaux d'Yverdon-les-Bains, Bad Lostorf, Schinznach-Bad, ainsi que les forages du tunnel de la montagne de Granges et du tunnel de base du Hauenstein ont mis en lumière un grand réservoir d’eau dans certaines couches géologiques au pied sud du Jura. Cela est également dû à la roche calcaire typique de la région, qui, grâce à ses propriétés poreuses, permet généralement une bonne infiltration de l’eau – une condition préalable indispensable à l’utilisation des eaux profondes.

Rétrospective : l'exploration du sous-sol dans la région

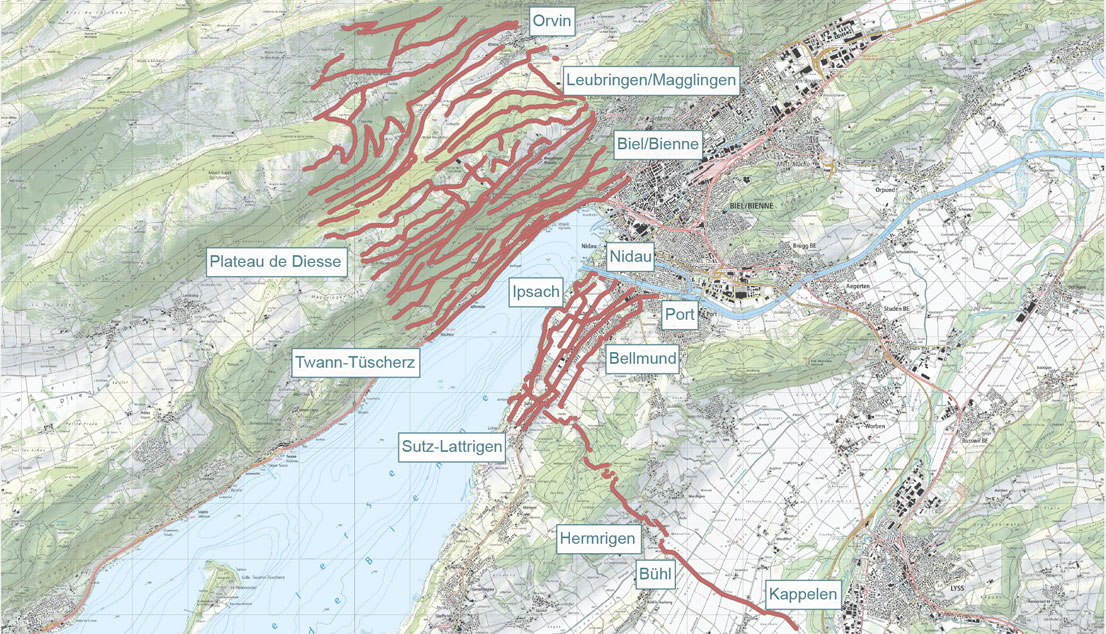

Un modèle géologique antérieur a déjà montré plusieurs zones potentiellement intéressantes en dessous de Macolin, où plusieurs couches de roches se rencontrent. C'est à ces endroits que la probabilité de rencontrer une couche aquifère est la plus élevée. Toutefois, ces informations n’ont pas été suffisantes. Afin d'obtenir un modèle plus précis du sous-sol, de vastes explorations du sous-sol ont été menées au printemps 2023 à Macolin et dans ses environs. Pour le canton de Berne, il s’agissait de la première exploration de cette ampleur pour un projet géothermique. Outre la commune d’Évilard/Macolin, des mesures ont été effectuées dans 12 autres villes ou communes. La zone explorée couvrait une superficie de 30 kilomètres carrés sur terre et de 4 kilomètres carrés sur le lac de Bienne.

Environ 2'700 instruments de mesure – appelés géophones – ont été placés dans toute la zone. Trois véhicules vibrateurs ont été utilisés, dont un plus léger pour les mesures dans les zones habitées. Ils ont généré des ondes en plus de 3'000 points de mesure. La plupart des mesures ont été effectuées de nuit sur des routes nationales, des chemins de campagne et des chemins forestiers. Une petite partie des mesures a été effectuée dans des zones habitées.

L’un des milliers d’instruments de mesure, appelés «géophones», qui ont été utilisés pendant l’exploration du sous-sol.

En dehors des agglomérations, surtout tard le soir et la nuit sur les routes de campagne, les véhicules de campagne et les chariots en circulation: les véhicules-vibrateurs. (Source : Hydro-Géo Environnement).

Évaluation des données

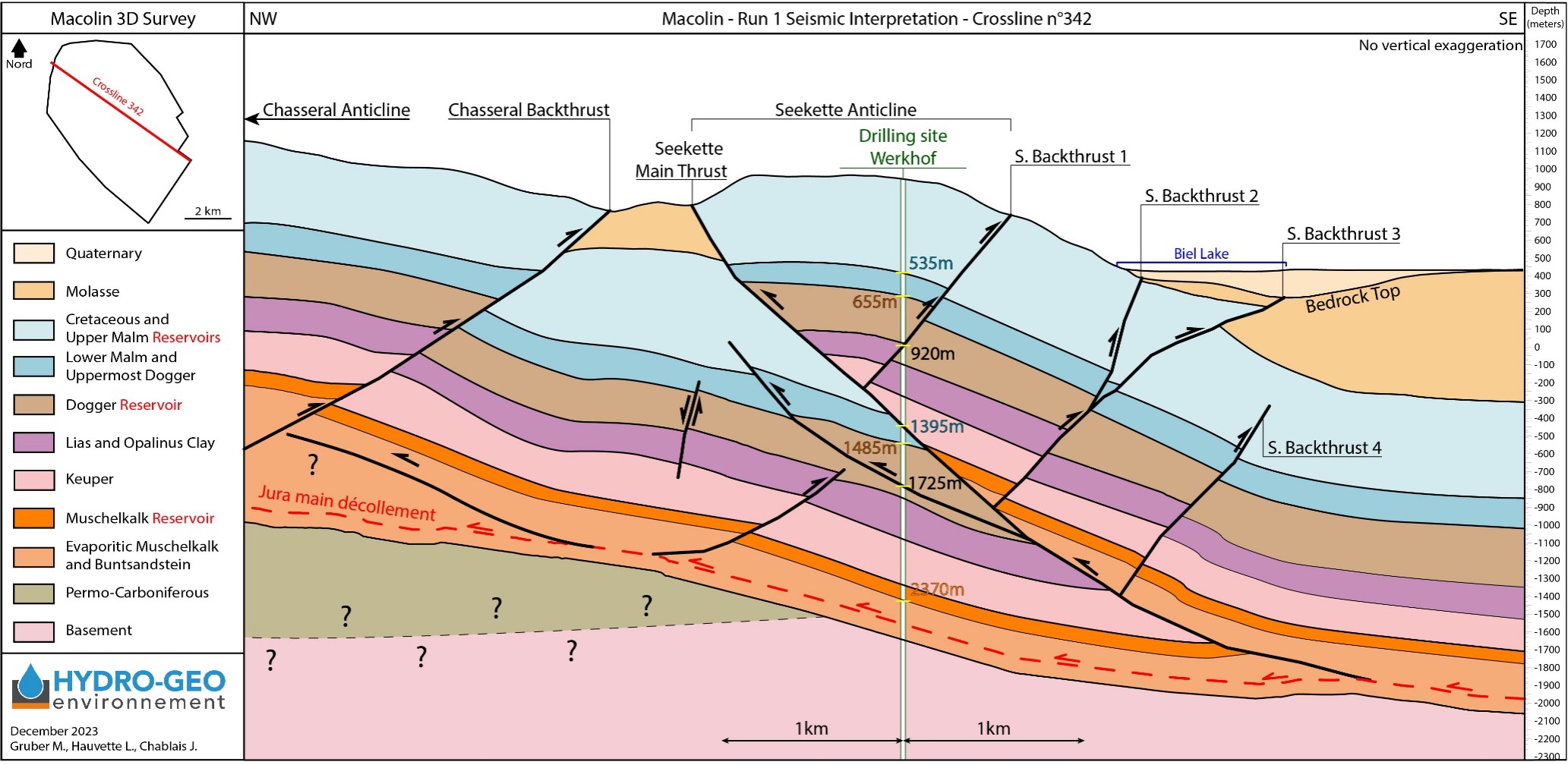

Une fois les mesures de terrain terminées, les données collectées ont été traitées et visualisées dans le cadre d'une procédure appelée «Processing». Cette première image du sous-sol permet de déduire le tracé et la position des couches géologiques et des failles. Dans l'interprétation de ces données et du modèle qui en découle, une marge d'incertitude subsiste en raison de la complexité du sous-sol en dessous de Macolin. D'autres mesures et études doivent permettre de réduire encore l'incertitude et le risque d'échec qui en découle lors d'un éventuel forage. Ainsi, la surveillance prévue des sources de la région permettra notamment d'obtenir des informations sur les couches d'eau cohérentes.

Une coupe transversale d'un premier modèle géologique (Hydro-Géo Environnement).

Surveillance des sources d’eau

Il est par exemple prévu de surveiller diverses sources d'eau dans la région. Il s'agit d'une mesure courante dans le cadre de projets géothermiques et qui permet de mieux comprendre les relations entre les couches aquifères du sous-sol et les sources en surface. Lors de la surveillance des sources, différents paramètres sont définis au moyen de capteurs et observés pendant une période prolongée. Les paramètres possibles sont le niveau/débit d'eau, la température, la conductivité, le pH et la turbidité. Un tel suivi est également intéressant pour les propriétaires ou les utilisateurs des sources et permet de tirer des conclusions sur le comportement de la source, par exemple pendant une période de sécheresse ou après des précipitations intenses. Un concept de monitoring est actuellement en cours d'élaboration en étroite collaboration avec l'Office des eaux et des déchets du canton de Berne (OED) et en concertation avec les communes concernées.

Le forage exploratoire apporte de la clarté

Seul un premier forage permettra de clarifier si suffisamment d’eau chaude pourra être utilisée à la profondeur visée. À cet effet, un site de forage devrait être aménagé à l’emplacement de la future centrale thermique dès fin 2027. Les travaux préparatoires et le forage dureront plusieurs mois. À l’issue de ce forage exploratoire, des valeurs de mesure réelles, telles que la température et le débit d’eau, seront disponibles. Si ces valeurs confirment le potentiel d’utilisation, le projet géothermique pourra être mis en œuvre jusqu’à la mise en service projetée. En revanche, le projet géothermique ne pourra pas être réalisé si le forage exploratoire ne donne pas les résultats souhaités.

Une tour de forage est érigée pour les forages. Source : EnergeÔ

Autres dossiers

Géothermie Séismes ? Réseau de chaleur Objectifs climatiques